打撲傷とは何ですか?

打撲傷とは何ですか?

打撲傷は、外部からの衝撃によって起こる皮膚や筋肉の損傷です。日常生活やスポーツの際に転倒したり、衝突したりすることで起こることがあります。打撲傷は一般的には比較的軽度の傷であり、骨折や深刻な内部損傷とは異なりますが、痛みや腫れ、内出血などの症状を引き起こすことがあります。

打撲傷の主な原因は、転倒や衝突、スポーツの際の接触などです。例えば、スポーツでのプレー中に他の選手とぶつかったり、ボールが直接体に当たったりすることで打撲傷が発生することがあります。また、日常生活でも、階段から転げ落ちたり、家具にぶつかったりすることで打撲傷を負うことがあります。

打撲傷の症状には、痛み、腫れ、内出血などがあります。痛みは、衝撃を受けた部位に直接的なダメージがあるために生じます。腫れは、血管や組織の損傷によって体内の液体が漏れ出し、周囲の組織が腫れることで起こります。内出血は、血管が破れて血液が組織内に漏れ出すことで起こります。これらの症状は、打撲傷の程度や場所によって異なる場合があります。

打撲傷の治療法には、安静、冷却、圧迫、挙上などがあります。まず、患部を安静に保つことが重要です。これにより、損傷した組織が回復する時間を与えることができます。また、冷却パックや氷を使って患部を冷やすことで、痛みや腫れを軽減することができます。さらに、圧迫包帯を巻いたり、患部を挙上することで、内出血の拡大を防ぐことができます。

打撲傷は一般的には比較的軽度の傷であり、時間とともに自然に回復することが多いです。しかし、症状が重篤である場合や、痛みや腫れが長期間続く場合は、医師の診察を受けることをおすすめします。医師は、必要に応じてレントゲンやMRIなどの検査を行い、適切な治療法を提案してくれます。

打撲傷は、日常生活やスポーツの際に誰にでも起こりうる怪我です。適切な治療法を行い、十分な休息をとることで、早期に回復することができます。しかし、症状が重篤な場合は、専門医の診察を受けることが重要です。

打撲傷の主な原因とは?

打撲傷は、私たちの日常生活やスポーツ活動においてよく起こる怪我の一つです。この怪我の主な原因は、事故やスポーツの際の衝撃や衝突です。例えば、自動車事故やスポーツの試合中の衝突、または日常生活での転倒やぶつかりなどが挙げられます。

スポーツにおいては、特に接触性のスポーツや激しい運動をする場合に打撲傷が起こりやすいです。ラグビーやサッカー、アメリカンフットボールなどのコンタクトスポーツでは、相手との衝突やタックルによって打撲傷が発生することがあります。また、バスケットボールやバレーボールなどのボールを使ったスポーツでも、プレー中にぶつかったり転倒したりすることで打撲傷を負うことがあります。

日常生活でも、転倒やぶつかりによって打撲傷が起こることがあります。例えば、階段から転げ落ちたり、机や家具にぶつかったりすることで、身体の一部に打撲傷ができることがあります。特に子供や高齢者は、バランス感覚が未熟であったり、骨が弱くなっているため、打撲傷を負いやすい傾向があります。

打撲傷は、皮下組織や筋肉、骨にダメージを与えることがあります。衝撃や衝突によって、血管や組織が損傷し、内出血や腫れ、痛みが生じることが一般的です。また、重い打撲傷の場合には、骨折や筋肉の断裂などのより深刻な損傷が起こることもあります。

打撲傷の治療法は、症状の重さによって異なりますが、一般的には安静にすることや冷却処置、痛みを和らげるための鎮痛剤の使用が行われます。また、重症な場合には、医師の診断と適切な処置が必要となることもあります。

打撲傷は、日常生活やスポーツ活動においてよく起こる怪我です。その主な原因は、事故やスポーツの際の衝撃や衝突です。スポーツや日常生活での転倒やぶつかりも原因の一つです。打撲傷は皮下組織や筋肉、骨にダメージを与えることがあります。適切な治療法を行うことで、早期に回復することができます。

打撲傷の症状とは?

打撲傷は、外部からの衝撃によって起こる一般的な怪我です。症状は、打撲の強さや場所によって異なりますが、一般的な症状には以下のものがあります。

まず、痛みが一番の症状です。打撲傷を受けた部位は、しばしば痛みを伴います。痛みの程度は、打撲の強さや個人の感じ方によって異なりますが、軽い場合は一時的な痛みで済むこともあります。

次に、腫れがあります。打撲傷を受けた部位は、血管や組織の損傷によって腫れることがあります。腫れは、打撲の強さや場所によって異なる程度で現れますが、一般的には軽度から中程度の腫れが見られます。

さらに、内出血も一般的な症状です。衝撃によって血管が損傷されると、内出血が起こることがあります。内出血は、打撲傷を受けた部位の皮膚や筋肉の下に血液がたまることで現れます。内出血は、腫れや変色(青あざや黒あざ)として視覚的に確認することができます。

最後に、機能障害も打撲傷の症状の一つです。打撲傷を受けた部位が腫れたり内出血したりすると、その部位の機能が制限されることがあります。例えば、打撲傷を受けた足首が腫れている場合、歩行や運動が制限されることがあります。

以上が、打撲傷の一般的な症状です。しかし、症状の重さは個人差がありますし、場合によっては他の症状も現れることがあります。症状が重い場合や症状が長期間続く場合は、医師の診断と治療が必要です。医師は、症状の重さや部位の特徴を考慮して、適切な治療法を提案してくれます。

打撲傷の診断方法とは?

打撲傷の診断方法は、主に身体の症状や痛みの程度を評価することで行われます。医師は、患者の話を聞き、身体の視診と触診を行いながら、打撲傷の可能性を判断します。身体の腫れや内出血、皮膚の変色などの症状が見られる場合、打撲傷の診断が疑われます。

さらに、医師は痛みの程度を評価するために、患者に痛みのスケールを尋ねることがあります。これにより、痛みの強さや範囲を把握することができます。

また、診断には画像検査も使用されることがあります。X線検査は、骨折や骨のひび割れなどの異常を確認するために使用されます。CTスキャンやMRIは、骨や軟部組織の損傷をより詳細に評価するために使用されることもあります。

医師の診断に基づいて、適切な治療法が選択されます。軽度の打撲傷では、安静にして氷や湿布を使って痛みや腫れを軽減することが一般的です。重度の打撲傷では、固定具や包帯を使用して損傷部位を安定させることが必要な場合もあります。また、痛みや炎症を抑えるために、痛み止めや抗炎症薬の処方も行われることがあります。

診断方法は、患者の症状や痛みの程度を評価することから始まりますが、画像検査などの追加の検査が必要な場合もあります。医師の診断に基づいて、適切な治療法が選択されることで、打撲傷の回復を促すことができます。

打撲傷の治療法とは?

打撲傷の治療法は、安静、冷却、圧迫、挙上の4つの基本的な手法で行われます。これらの手法は、痛みや腫れを軽減し、早期回復を促すために重要です。

まず、冷却は打撲傷の初期治療法の一つです。冷却パックや氷を使用して、患部を冷やすことで痛みや腫れを軽減することができます。ただし、氷を直接肌に当てる場合は、氷をタオルで包んで使用することが重要です。冷却は、打撲傷を受けた直後から48時間程度行うことが推奨されています。

次に、圧迫も重要な治療法の一つです。圧迫包帯やサポーターを使用して、患部に圧力をかけることで、腫れを抑えることができます。圧迫は、冷却と同様に打撲傷を受けた直後から行うことが効果的です。ただし、圧迫しすぎると血流が阻害されるため、程よい圧力をかけることが重要です。

さらに、患部を挙上することも治療法の一つです。患部を心臓よりも高い位置に挙げることで、血流を改善し、腫れを軽減することができます。特に、足や手首の打撲傷の場合は、患部を高い位置に挙げることが重要です。患部を挙上する際には、クッションや枕を使用して、快適な位置に保つことが大切です。

最後に、症状が重い場合や合併症がある場合は、医師の指示に従って治療を受ける必要があります。医師は、必要に応じて痛みの軽減のための鎮痛剤や、炎症を抑えるための抗炎症薬を処方することがあります。また、合併症がある場合は、手術やリハビリテーションなどの追加治療が必要になる場合もあります。

打撲傷の治療法は、早期の適切な処置が重要です。安静、冷却、圧迫、挙上の基本的な手法を適切に行い、症状の改善を図りましょう。しかし、症状が重い場合や合併症がある場合は、医師の指示に従って治療を受けることが必要です。

打撲傷の予防策とは?

打撲傷は、日常生活やスポーツなどの身体活動中に起こることがあります。しかし、適切な予防策を実施することで、打撲傷のリスクを減らすことができます。

まず、注意が必要です。周囲の状況に注意を払い、危険な場所や物を避けることが重要です。特に、歩行中やスポーツの際には、周囲の人や物に注意を払いながら行動することが大切です。

また、適切な保護具の使用も予防策の一部です。スポーツや身体活動をする際には、ヘルメット、膝パッド、肘パッドなどの適切な保護具を使用することで、打撲傷のリスクを軽減することができます。特に、接触スポーツや危険な環境での活動では、保護具の使用が不可欠です。

さらに、安全な環境の確保も重要です。スポーツや身体活動を行う場所には、適切な安全対策が必要です。例えば、適切な床の設置や障害物の除去など、事故や怪我を防ぐための環境整備が必要です。また、スポーツ施設や学校などでは、指導者やコーチが安全な活動をサポートすることも重要です。

さらに、予防策として、適切なウォーミングアップとストレッチも行うことが重要です。筋肉や関節を十分に準備することで、怪我のリスクを減らすことができます。ウォーミングアップは、軽い有酸素運動やストレッチなどを行うことで、体温を上げ、筋肉をほぐすことができます。また、ストレッチは、筋肉の柔軟性を高めることで、怪我のリスクを軽減する効果があります。

打撲傷は、予防策を実施することで、リスクを減らすことができます。注意と予防策の実施を忘れずに行い、安全な身体活動を心掛けましょう。

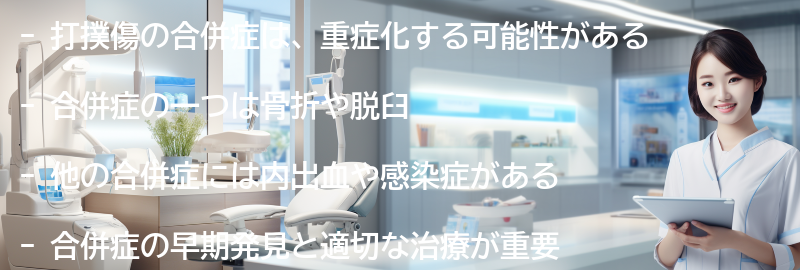

打撲傷の合併症とは?

打撲傷は一見すると軽い傷のように思えますが、実際には合併症が発生する可能性があります。合併症は、打撲傷が重症化することを意味し、適切な治療が必要です。

一つの合併症は骨折や脱臼です。強い衝撃を受けた場合、骨や関節が損傷を受けることがあります。特に手首や足首の打撲傷では、骨折や脱臼のリスクが高まります。これらの合併症は、痛みや腫れ、動かしにくさなどの症状を引き起こします。

他の合併症には内出血や感染症があります。強い衝撃によって、血管や組織が損傷を受けることがあります。これにより、内出血が起こる可能性があります。内出血は、皮膚の下で血液がたまることで、腫れや痛みを引き起こします。また、打撲傷が汚れた物体や細菌に触れた場合、感染症が発生する可能性もあります。感染症は、赤く腫れた傷口や発熱などの症状を引き起こします。

合併症の早期発見と適切な治療が非常に重要です。合併症が放置されると、症状が悪化し、回復に時間がかかる可能性があります。骨折や脱臼の場合は、専門医の診断と治療が必要です。内出血や感染症の場合は、適切な処置や抗生物質の使用が必要です。また、合併症を予防するためには、適切な安静や保護具の使用が重要です。

打撲傷は一見軽い傷のように思えますが、合併症のリスクがあることを忘れてはいけません。早期発見と適切な治療を行うことで、合併症のリスクを最小限に抑え、早期回復を促すことができます。

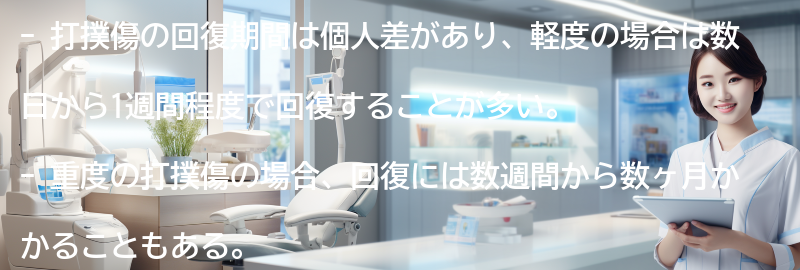

打撲傷の回復期間と予後について

打撲傷の回復期間は、個人差があります。軽度の打撲傷の場合、数日から1週間程度で回復することが多いです。これは、血管や組織の損傷が比較的軽微であるためです。ただし、重度の打撲傷の場合は回復には時間がかかることがあります。数週間から数ヶ月かかることもありますので、患者は辛抱強く治療と休養を続ける必要があります。

回復期間は、患者の年齢や体力、治療法の適切さなどにも影響されます。若い患者や健康な体を持つ患者は、一般的に回復が早い傾向があります。また、適切な治療法を受けることも重要です。医師の指示に従い、安静にすることや氷や湿布を使った冷却療法を行うことが一般的です。また、痛みや腫れを抑えるために痛み止めや抗炎症薬を処方されることもあります。

予後については、一般的には良好です。適切な治療と十分な休養を行えば、ほとんどの患者は完全に回復することができます。ただし、重度の打撲傷の場合は、完全な回復までに時間がかかることがあります。また、一部の患者は回復後も痛みや違和感を感じることがありますが、これは個人差があります。症状が長期間続く場合は、再評価を受けることが必要です。

総括すると、打撲傷の回復期間は個人差がありますが、軽度の場合は数日から1週間程度で回復することが多いです。重度の場合は数週間から数ヶ月かかることもあります。予後は一般的には良好であり、適切な治療と十分な休養を行えば完全に回復することがほとんどです。患者は医師の指示に従い、辛抱強く治療と休養を続けることが重要です。

打撲傷の注意点と自己ケアのポイント

打撲傷の注意点と自己ケアのポイントについて解説します。打撲傷は、外部からの衝撃によって起こる組織の損傷です。軽度の場合はただの痛みや腫れが現れることもありますが、重度の場合は骨折や内出血などの合併症が起こることもあります。そのため、適切な注意と自己ケアが必要です。

打撲傷の注意点としては、まず安静が重要です。怪我をした部位を動かさずに休息をとることで、組織の回復を促すことができます。また、冷却も重要なポイントです。氷や冷却パックを使って怪我をした部位を冷やすことで、炎症や腫れを抑えることができます。ただし、直接肌に当てる場合は氷をタオルで包んで使用することが必要です。

さらに、圧迫も効果的な自己ケアのポイントです。怪我をした部位に適度な圧迫を加えることで、出血や腫れを抑えることができます。圧迫する際には、強すぎず適度な圧力をかけるようにしましょう。最後に、挙上も重要なポイントです。怪我をした部位を心臓よりも高い位置に保つことで、血液の循環を促進し、腫れを軽減することができます。

以上が、打撲傷の注意点と自己ケアのポイントです。怪我をした際には、これらのポイントを順番に実施することで、早期の回復を促すことができます。しかし、症状が重い場合や痛みが長引く場合は、医師の診察を受けることをおすすめします。

打撲傷のケーススタディ

打撲傷のケーススタディ

打撲傷は、日常生活でよく起こる怪我の一つです。以下では、実際のケーススタディを通じて、打撲傷の症状や治療法について詳しく見ていきましょう。

ケーススタディ1 スポーツでの打撲傷

ある日、サッカーの試合中に選手が相手選手と激しくぶつかりました。その結果、選手は右足首に強い痛みを感じ、腫れが生じました。また、触れると痛みが増すという症状もありました。

このケースでは、外部からの衝撃によって足首の組織が損傷したことが考えられます。打撲傷の症状としては、痛み、腫れ、内出血などが一般的です。この選手の場合も、これらの症状が見られました。

治療法としては、まず安静が重要です。選手は試合を中断し、安静にしていました。また、冷却も行われ、氷や冷却パックを使って足首を冷やしました。これにより、腫れや炎症の軽減が期待されます。さらに、痛みの軽減のために痛み止めの薬も使用されました。

ケーススタディ2 日常生活での打撲傷

ある日、通勤中に歩行者が自転車にぶつかりました。歩行者は転倒し、右腕に強い痛みを感じました。腕を見ると、腫れと内出血が見られました。

このケースでも、外部からの衝撃によって腕の組織が損傷したと考えられます。症状としては、痛み、腫れ、内出血が現れました。

治療法としては、まず安静が重要です。歩行者は腕を動かさず、できるだけ負荷をかけないようにしました。また、冷却も行われ、氷や冷却パックを使って腕を冷やしました。これにより、腫れや炎症の軽減が期待されます。痛みの軽減のためにも痛み止めの薬が使用されました。

まとめ

打撲傷は、外部からの衝撃によって起こる組織の損傷です。症状としては、痛み、腫れ、内出血などが一般的です。治療法としては、安静、冷却、痛みの軽減などが行われます。ケーススタディを通じて、打撲傷の症状や治療法を理解することで、日常生活での怪我に対する対処方法を学ぶことができます。

打撲傷に関するよくある質問と回答

打撲傷に関するよくある質問と回答

Q 打撲傷とは何ですか?

A 打撲傷は、外部からの衝撃によって起こる組織の損傷のことです。主に皮膚や筋肉、骨に影響を及ぼします。

Q 打撲傷の主な原因は何ですか?

A 打撲傷の主な原因は、転倒や衝突、スポーツの際の接触などです。日常生活やスポーツ活動中に起こることが多いです。

Q 打撲傷の症状はどのようなものですか?

A 打撲傷の症状には、痛み、腫れ、内出血などがあります。また、触れると痛みを感じたり、動かすと痛みが増したりすることもあります。

Q 打撲傷の治療法はありますか?

A 打撲傷の治療法には、安静、冷却、圧迫、挙上などがあります。安静にして患部を休ませることで、炎症を抑えることができます。また、冷却や圧迫によって腫れや痛みを軽減させることができます。挙上は、患部を高く保つことで血流を改善し、腫れを抑える効果があります。

Q 打撲傷の自己処理は可能ですか?

A 軽度の打撲傷であれば、自己処理が可能です。しかし、重度の症状や疑わしい症状がある場合は、医師の診断と指示に従うことが重要です。また、症状が悪化したり、長期間続く場合は、早めに専門医の診察を受けるべきです。

Q 打撲傷の予防方法はありますか?

A 打撲傷の予防方法としては、適切な保護具の使用や注意深い行動が重要です。スポーツをする際には、ヘルメットやパッドなどの適切な保護具を着用することが大切です。また、歩行や運動時には周囲の状況に注意し、転倒や衝突を避けるようにしましょう。

以上が、打撲傷に関するよくある質問と回答です。打撲傷は日常生活やスポーツ活動中に起こりやすい損傷ですが、適切な処置と予防策を実施することで、早期回復と再発の防止が可能です。